◆はじめに

『VA-11 Hall-A』について語る前に1つ個人的な話をしておきたい。題で興味を持ってこのブログを閲覧した方には申し訳ないのだけれど、しばし付き合って欲しい。

愛してやまない本がある。小説ではない。それは決して何かを教えてくれる本ではなく、ただ読者を深淵へと導き、惑わせる本である。だけれども、その惑いが残した違和感が私を惹きつけてやまない。

その本の名を『断片的なものの社会学』という。

社会学者である岸政彦氏が書かれた本で、内容はというと、テーマも統一感もないため内容らしい内容はない。彼は社会学者として様々な人々から聞き取り調査を行ってきたのだが、その中には分析も解釈もできないものがある。そんなとりとめのない「人々の語り」、言い換えれば一般化も全体化もできない人生の断片、そんな語りを言葉にしたものである。内容がないこと、それ自体が内容なのかもしれない。

人生とは様々な断片が積み重なったものである。その断片1つ1つは無意味で、一見すると取り上げるには値しないものかもしれない。しかし、世界というものはそんな無意味な断片が積み重なってできていることを想像して欲しい。道端に転がっている石1つにしたって、そこに存在するまでに過程があったはずだ。瓦礫を大量に積んだトレーラーから零れ落ちたのかもしれないし、もしかしたら小学生の集団が石蹴りをしてそこまで運んできたのかもしれない。途中、アスファルトによってその身を削られたことだだって想像がつく。こんな風にどれほど無意味そうなものにも背景がある。この本はそんな道端に転がる石に焦点をあてたような物語の集成なのだ。

そんな一見すると無意味だけれど魅力に溢れる本、その中の数ある話から1つ私が好きなものを選べと言われると困ってしまう。どれも不可思議で、だけれども魅力のある話なのだ。しかし、1つ取り上げるとすれば……「海の向こうから」であろうか。

私たちには、「これだけは良いものである」とはっきり言えるようなものは、何も残されていない。私たちができるのは、社会に祈ることまでだ。私たちには、社会を信じることはできない。それはあまりにも暴力や過ちに満ちている。

私たちはそれぞれ、断片的で不十分な自己のなかに閉じこめられ、自分が感じることがほんとうに正しいのかどうか確信が持てないまま、それでもやはり、他者や社会に対して働きかけていく。それが届くかどうかもわからないまま、果てしなく瓶詰めの言葉を海に流していく。

岸政彦『断片的なものの社会学』

これは「海の向こうから」から一部抜粋したものだ。この文章を読んで何を思っただろうか。何も感じないし、何も思わなかった? それでもいい、何を思うかどうかなんて人それぞれだ。

◆『VA-11 Hall-A』について

その退廃的な世界観だけでなく、当意即妙な会話や示唆に富んだ台詞が魅力的な本作。私は最近、ふとしたきっかけで再プレイしたくなり再プレイした。そこで何か文字に残したいと思い筆を執ったわけだ。

『VA-11 Hall-A』についての感想・レビューを綴っていくその前に本作について軽い説明をしておきたい。『VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action 』は2016年にSukeban Gamesが発売(日本語版は2017年に発売)したVisual Novelである。

政府は腐敗し、大企業(財閥)は癒着し、民衆は暴徒と化し、犯罪は蔓延している、そんなサイバーパンクディストピア「カラカス」「グリッチシティ」の片隅に存在するバー「VA-11 Hall-A」が本作舞台だ。また、そこに務めるバーテンダーのジルが本作の主人公である。このバーには世の中の喧騒から逃れてきた人々が、まるでオアシスを求めるかのようにやってくるのだが、このゲームでは主人公となって、そんな彼らにカクテルを振る舞うことで進行する。いわゆるサイバーパンクものにありそうな、主人公に降りかかる不条理な厄災や手に汗握る熱い展開はない。ただ客にカクテルを提供し、彼らの話を聞き、たまには自分の話をする、それだけである。これだけ聞くと、つまらない、と思う人もいるかもしれないが、その結論に達するのは些か早計であろう。人には人それぞれのドラマ(歩んできた人生)があり、それはもちろん主人公にしたってそうだ。私たちプレイヤーはそんな彼らを覗くことで彼らの人生に入り込み、そこに介在する生への欲求を目のあたりにするのである。

できるだけネタバレは防ぐつもり……と言いたいところだが、残念ながらできそうにもない。だが、恐らくこのゲームに致命的なネタバレというものはほぼ存在しないと思うので多少は安心して欲しい。前述のようにこのゲームには主人公に降りかかる不条理な厄災も無ければ、手に汗握る熱い展開もない。あるのは彼ら登場人物達の人生とそこから派生する祈りだけである。もしも彼らの人生を、そして祈りをその目で見たいという方がいれば、ここでお引き取り願いたい。ではそろそろ本題を綴ろうか。

◆VA-11 Hall-Aとはどのような場所であるか

バーという空間は不思議なもので、自分の秘密をポロリと零してしまうことがある。それはお酒が入っているからなのかもしれないし、その空間(雰囲気)がそうさせるのかもしれない。あるいは、対面している相手が赤の他人であるからこそ話せる秘密があるのかもしれない。

「VA-11 Hall-A」には様々な客がやってくる。ハッカー、賞金稼ぎ、大企業の令嬢、治安部隊の隊員、犬、アンドロイド、ガラス容器に入った脳など……。彼らは彼らの赴くままにこのバーにやってきて、カクテルを飲み、語る。その語りは彼らの人生の断片そのものだ。誰しも過去があり、悩みがあり、欲求があり、 希望があり、想いがある。もちろん主人公にだってそうだ。主人公のジルは彼らの人生の断片を汲み上げ、雰囲気に沿ったカクテルを提供することで相手の語りを促す。バーカウンターという境界があるからだろうか、客は彼らの抱えている何か、柔らかい部分を見せてくれることもある。その姿を俯瞰する私たちプレイヤーは何を思い、何を考え、何を想うだろう。

薄々お気づきの読者の方もいらっしゃるだろうが、はじめに『断片的なものの社会学』を取り上げたのは、この『VA-11 Hall-A』というゲームがまさに断片的なものの社会学であったからだ。内容らしい内容はなく、存在するのは登場人物らの人生とほんの少しのストーリー。だけれども、この鬱屈とした街の片隅で紡がれる群像劇が惹きつけてやまないのだ。閑話休題。

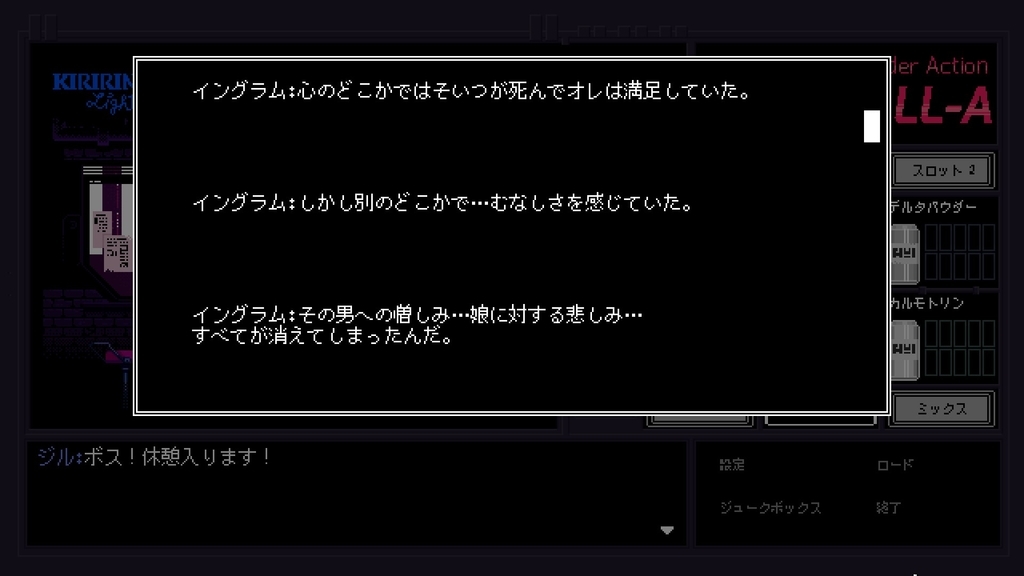

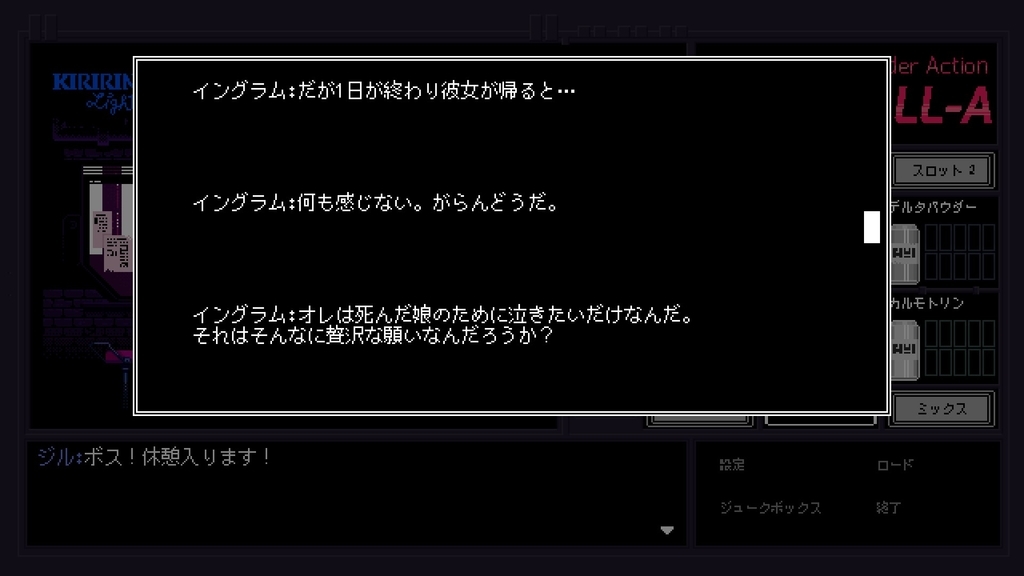

例えば、序盤(一日目)から登場するキャラクターでイングラムという男がいる。正直はじめの印象は良くないのだが、その理由が分かれば見方も変わってくる。彼は娘を亡くし、その原因であるGNB(ボリバル国軍)ホワイトナイト(治安部隊)を憎んでいた。そんな彼は殺し屋を雇ってそのホワイトナイトを殺害、だが彼が充たされることはなかった。全ての感情を失ってしまっていた。憎しみを燃やし尽くした先には何も残っていなかったのである。

そこで彼は何でもいいから感情を抱けないかと少女を雇った。彼女に娘と同じ服を着させ、同じ振る舞いをするようにと。

悲痛な嘆きを吐き出すイングラムに対してジルは慰めの言葉をかけるのだが、その後彼は今の話は真っ赤な嘘なのかもしれないとジルをからかい、店を去ったのであった。

彼の話の真偽はどうでもよい(進めればおのずと分かるので)。私が言いたかったのは、このように「VA-11 Hall-A」には悩みを抱えた人(だけでないけれども)がやって来ては、懺悔をするかのように自分の過去や悩みを語る。それを引き出すのがジルなのだ。が、ここで読者に対して質問がある。あなたがたはバーテンダーについてどのようなイメージをお持ちだろうか。カルテルを作るのが巧い人? なるほど確かに間違いではない。しかしそれだけだろうか、カクテルを作ることが巧ければそれでバーテンダーであると言えるのだろうか。欧米ではどうやらそうではないらしい。もちろん日本が劣っていると言いたいわけではないのだが、日本は技術を重視する傾向にある一方で、欧米では客の機微を察して(たとい技術が稚拙だとしても)カクテルを出すことを重視する傾向にあるそうだ。このゲームは海外製であり、バーテンダーに対するイメージもそれに準拠するのだろう。ときには客が頼んだカクテル以外のカクテルを出すものバーテンダーの務めなのである。

「VA-11 Hall-A」とは、抑圧的で緊張が絶えない世界において、鬱屈した感情を抱えた人々がカクテルを飲んで気分を紛らわし、過去を吐露することで瞬間的だがしがらみから開放される場なのだろう。少しメタな発言をすると、開発元のSukeban Gamesはベネズエラのインディーズであるのだが、ベネズエラという国は現在進行系で政治や経済が混乱しており、治安が悪い。崩壊へ向かっているのだ。そのせい、いや、だからこそだろうか、本作で描かれる狂った世界でも普通の生活を送ろうとする人々の苦悩や生への渇望はリアルで、読者に感銘を与える。

リアルといえば、主人公であるジルの生活もリアルだと思う。彼女は有望な学生だったのだが、恋人とのとある諍いで「VA-11 Hall-A」へと逃げてきた(正確には飛び出してたどり着いた)。彼女の現在へ至るまでの経緯とその悩みもリアルだがそれは置いておこう。実際にプレイしてもらうのが良いと思う。彼女はバーテンダーという将来性のない仕事(しかし仕事ではあるのだ)をしており、決して裕福とは言えない。例えば、ゲーム中でクリスマスパーティがあるのだが、(ジルだけではないのだけれど)ふさわしい服装として仕事着を着てきている。ここから彼女が高価な服を買う余裕が無いことが伺える。しかし、ちょっとしたインテリア程度なら買う余裕はある(この散財癖が彼女を家賃滞納という窮地に立たせているのだが)ようだ。裕福ではないけれど、小さな満足を買う彼女の姿は、私たち読者も思うところがあるのではないか?

なお、ジルの最初の所持金がゼロなのはフォア(ジルが飼っている黒猫)の去勢手術をしたためである。

ベネズエラについて興味のある方はこちら(https://venezuelainjapanese.com/)のサイトを覗いてみるとベネズエラに関する見識が深まることだろう。また、『VA-11 Hall-A』を別のperspectiveから読むことができ、穿った見方ができるかもしれない。

※約2年前で更新は止まっているが、ゲームの開発当時のベネズエラの情勢は分かるだろう。

◆ドロシー・ヘイズ

ドロシー・ヘイズはリリム(アンドロイドのこと)であり、セックスワーカーだ。作中ではロボット3原則は廃止されており、そのことについてドロシーが言及するシーンがあるのだが、そのシーンが本作に於いて私のお気に入りのシーン1つ――そのシーンに限らず、ドロシーの過去や悩み、それに性格までも気に入っている。要はドロシーがお気に入りのキャラの1人――なのだ。

「ロボットは人間に危害を加えてはならない。人間に危害を加えろという命令でないかぎり人間に服従しなければならない……人間に危害を加える結果にならない場合にかぎりロボットは自らの身を守ることができる」

まったく…。最初のAIっていうのは人間にとってただのお役立ちツールだった。

でも、AIが自我に目覚めたあとも同じ原則を使い続けるなんて無茶だよ。

マトモな神経の人は古い本に書いてあることだけが正しいだなんて思わないでしょ?

この台詞を初めて読んだとき、私は感動して思わず唸った。その頃はたしか、AIに関する本を多く読んでいた時期だった。私の興味はAIの有視点的世界の獲得と自我の成立にあり、AIが自我を持ったその後のことにはほぼ無関心であったように思う。なるほど確かに3原則という旧態依然とした考え方に固執しているのは改めて考えると馬鹿らしい。いつまでも特定の考え方から離れられないのは宗教めいた思考であるとも言えるのではないだろうか。

また、ジルはドロシーの話を聞いて、3原則に関して以下のように言及している。

(前略)後世の作家たちはそれを物理の基本原則か何かのように崇めた。そして他の例に漏れず自分にとって都合のいい箇所だけを精選し、誇張し…その3原則を利用した。

3原則とは過去の遺物であり、それ自体人間のエゴによるアンドロイドを組み敷くためのものであった。やはりそのような考えはアンドロイドにとって許容できないものであったに違いない。アンドロイドがリリムとして成立するまでにどのようなことがあったのかは想像するしかない。しかし私は、この『VA-11 Hall-A』という世界観の断片から深い部分を想像することこそ本作の醍醐味だと思うのだ。

「何だかユーウツになってきたから、話題を変えよう」

私は『VA-11 Hall-A』をプレイした後、(かなり期間は開くが)『トリノライン』※R18 というVNをプレイした。この作品でもアンドロイドが登場するのだが、その世界では3原則が適用されていて、アンドロイドには人権がなかった。私は『VA-11 HALL-A』をプレイした余韻がまだ残っていたこともあってか、アンドロイドが危険な存在であるとされている『トリノライン』はどうにも肌に合わなかった。「機械と人間の差をいかに超えるか」がメインテーマにあったと思われるので致し方のないことなのだろうが。閑話休題。

また、ドロシーはリリムとして視点から死や自分の存在について考える場面があった。そのことがドロシーが本作の中で生きていると思えたのだ。

リリムの全データベースは定期的に〈コレクティヴソース〉にバックアップされてる。

リリムは、肉体が破壊されても元の性格と記憶を完全に保持したまま再稼働できる。

だから…あたしたちが考える”死”はちょっとかわってるかもしれない。

でも、死への恐怖はあるんだよ…

アンドロイドと死……そういえば『トリノライン』でもそんな話があったなあ、生きている時間の差を埋めようとして……

◆フォア

ジルは本作の主人公であり、基本的に彼女の主観に基づいてゲームは進行する。もちろん読者は彼女に移入すると思うのだが、ときには別視点からジルを見ることがあるのも本作の特徴と言っていいのかもしれない。ジルにはフォアという黒猫のペットがいるのだが、彼女が家にいる時、彼女はフォアと話をする。例えば掲示板で「ヴァルハラとかいうバー」というスレを覗くのだが、その際に

ジル:私って自己中?

”フォア”:だね。

と短いながらも会話をする。この会話がジルの妄想なのか否かは判断がつかない。が、犬がしゃべる(なお、そのための装置がある模様)世界なのだから猫が話しても何の不思議もないだろう。

さて、このフォアなのだが、彼は本作に於いてジルというキャラクターの客観視という非常に重要な役割を果たしている。もちろん作中での他キャラとの会話でジルというキャラクターの輪郭は形作られているが、フォアによってジルがより濃く描写されるのである。それがよく分かるのはゲームが始まってから直ぐ、バーへ出勤する前の部屋での会話だろう。ジルは手紙を発見するのだが、

”フォア”:で、誰からの手紙?

ジル:誰でもない。

と会話するのである。この些細な会話からジルが何かを隠しているのが分かる上、それが人ではないフォアにすら話せないことだと想像できるのだ。

このようなキャラを立たせるための丁寧な作りは他のキャラにも当てはまり、物語を重厚なものに仕上げている。

◆ 終わりに

「VA-11 Hall-A」ではカクテルの提供を介してその相手話を聞き、内面を見る。そこにあるのは歪められた自己であり、断片である。バーテンダーとなった私たちはその断片を拾い集め、重ね合わせる。何が見えるかは実際にプレイして確認していただきたい。きっと、少なくとも1つは、自分の琴線に触れるものがあることだろう。

他者が存在し、彼らにも生活があるとすれば、そこには社会が形成される。『VA-11 Hall-A』は「グリッチシティ」という架空の未来都市を舞台に、そこで形成されている社会を、人々を通して描写している。そこにあるのは世界に対する絶望や憂悶の物語ではない、前を向いて生きようとする人々の祈りの物語である。

最後に、そこに生きる彼らと、この生きづらい世界に住む私たちに、この一言を捧げたい。

「一日を変え、一生を変えるカクテルを!」